스트론튬 (Sr) 지화학 개요

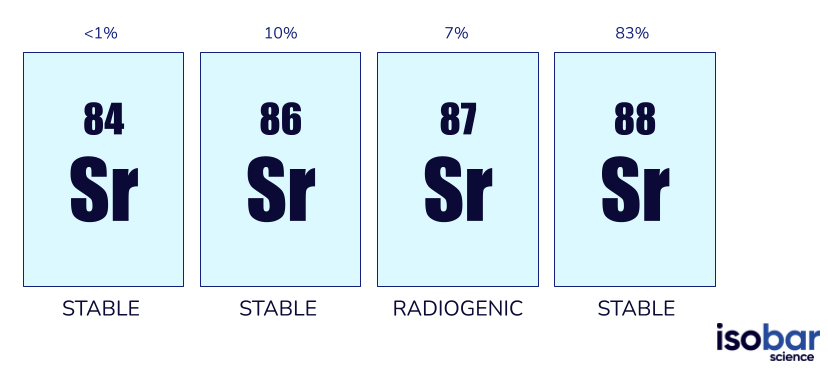

자연 발생의 4가지 동위원소를 가지고 있습니다: 84Sr, 86Sr, 87Sr, 88Sr. . 단지 87Sr 만이 방사능을 가지고 있습니다. – 반감기가 488억년을 가진 87의 β-붕괴에 의해 생성됩니다. 가장 많이 차지하는 것이 88Sr이며 대략 자연 발생 스트론튬의 83%을 차지하며; 이어서10% 86Sr, 7% 87Sr 와 <1% 84Sr순. 지질학적 및 환경 연구에서는 서로 비슷하게 있는 87Sr/86Sr 의 비율이 일반적으로 사용되고 있습니다. – 7% 와 10%, 상대적으로.

4 형태의 스트론튬 동위원소. 지화학 연구에서 87Sr/86Sr 비가 가장 흔하게 사용됩니다.

스트론튬은 암석, 토양, 물, 동식물에 흔하게 존재합니다. 87Sr/86Sr 비 은 지화학적 기원, Rb 농도, 소재 암석의 연대 측정 기능을 합니다. 높은 질량으로 인해, 이들 스트론튬 비율은 암석이 물의 사이클에 휩쓸려 씻겨내려 가거나 음식 사슬을 통해 이동해도 전혀 변하지 않습니다. 따라서, 87Sr/86Sr 비는 지화학 지문, 소재 추적, 오염 예측, 이주/이동 경로 연구에 광범위하게 사용되고 있습니다. 해수의 시간에 따른 87Sr/86Sr 비의 구조적 변화는 해양의 인간 활동으로 인한 생물 기원 탄산염 및 인산염의 스트론튬 층위학 및 연대학에 대한 기반을 제공합니다.

스트론튬 분석에 관한 시료 형태 및 선택 추가 정보.

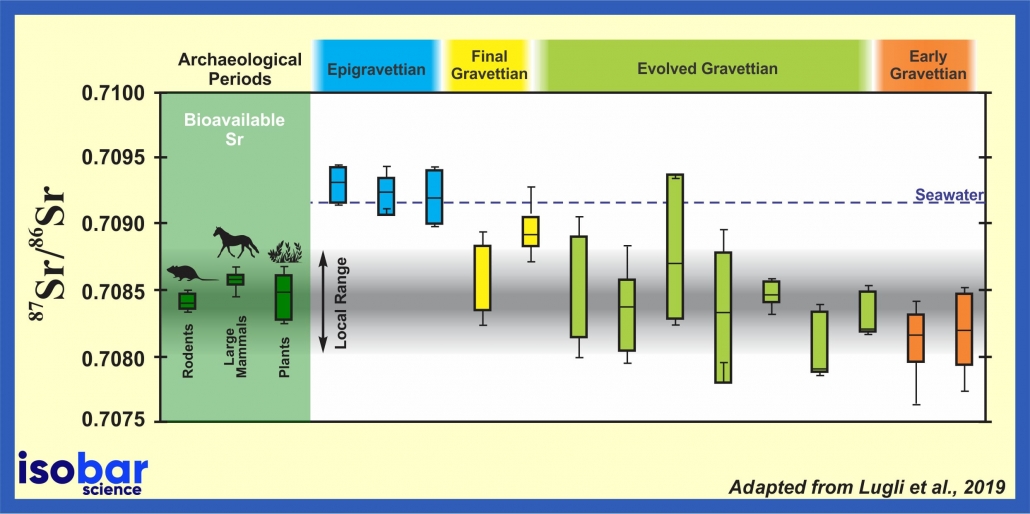

고고학

Last Glacial Maximum을 지나 the Gravettian and Epigravettian periods (32157-19097 yr cal BP) 기간 동안 남부 이태리에서 인간 이동을 보여주는 인간 젖니의 스트론튬 동위원소 비율 (87Sr/86Sr). Adapted from Lugli et al., 2019.

세계 각 지역은 각 주변 지역의 고고학적 특성 및 물의 기원에 따라 각기 특정한 87Sr/86비를 가지고 있습니다. 각 지역의 토양은 그들 토양의 기원지의 특정 The geology and in turn soils have a specific 87Sr/86Sr 지문을 가지고 있습니다. 따라서, 스트론튬은 각 세포 내에서 다른 원소들 (즉, Ca) 와 함께 반응하여, 그 거주지에 따른 인간, 식물, 동물들에 각기 다른 Sr 동위원소 지문을 전합니다.

인간이나 동물의 거주지는 한 곳에서 다른 곳으로 계속 이동함에 따라, 서로 다른 물과 음식 (식물 및 동물) 에 노출됩니다. 인간이나 동물 뼈 및 모발의 87Sr/86Sr 비를 측정하면 이주 및 이동 경로를 파악할 수 있는 강력한 수단이 됩니다. 예를 들어, 사람 치아의 87Sr/86Sr 분석을 통해 인간은 영구치와 임시 치아를 가지고 태어나기 때문에 태어난 장소에 관한 정보를 알 수 있습니다. 추가적으로, 계속 자라는 모발과 손톱의 87Sr/86Sr 분석을 통해 죽기 전 최후의 장소에 관한 정보를 알 수 있습니다.

추가 정보를 위한 포스트 읽기:

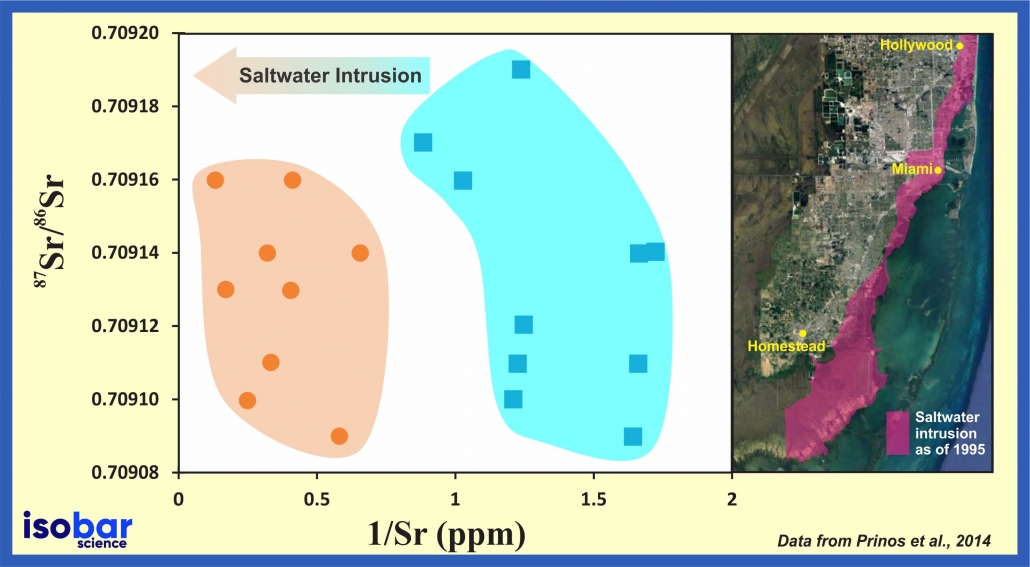

지하수

2009년 Miami-Dade County 지역에서 채집한 물 시료의 스트론튬 동위원소 비율(87Sr/86Sr) 이 보여주는 Biscayne 수원의 염수 침투 현황. Data from Prinos et al., 2014.

풍화 작용과 같은 물리적 과정으로 스트론튬 동위원소 분별 작용이 일어나지 않습니다. 풍화 작용에 의해 영향을 받지 않는 87Sr/86Sr ratio 비 때문에 주변 암석 형성의 지문을 그대로 가지고 있으며, 풍화된 암석의 형태를 분석할 수 있습니다.

추가적으로, 지하수의 87Sr/86Sr 비는 물의 흐름 경로에 따라 물 소재 및 암석 형성의 동위원소적 지문에 영향을 줍니다. 물의 Sr. 농도와 더불어 Sr 동위원소 비의 사용은 지하수의 혼합 및 오염, 해수 침투 추적에 유용한 도구입니다.

예를 들어, Nigro et al. (2017) 이 설명하듯 스트론튬 농도 및 동위원소 값은 지하수 내의 소재 및 오염원 추적에 사용합니다.

풍화 작용 연구에 관한 Sr-Nd 동위원소 관해 더 읽어보기.

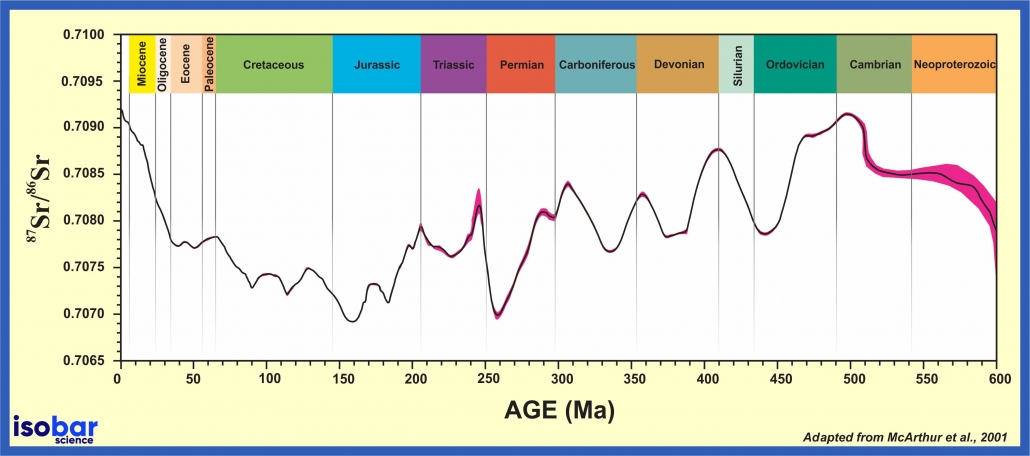

Geochronology-Stratigraphy

세계 각 지역의 퇴적물 자체, 변하지 않은 완족류, 벨렘나이트, 코노돈트, 유공충 시료의 분석을 통한 지질학적 시간대 동안의 해수의 스트론튬 동위원소 비 ( 87 Sr/ 86 Sr). 빨간색 부분은 95-퍼센트 신뢰 구간을 보여줍니다. Adapted from McArthur et al., 2001.

해양 생물 기원 탄산염과 인산염의 침전은 형성 시의 해양 값의 87Sr/86Sr 비와 동일한 비율로 해수에서 스트론튬을 흡수합니다. 이러한 해양의 87Sr/86Sr 비율은 시간이 지남에 따라 변하며, 연대 보정에 사용할 수 있는 예측 가능한 해수 커브를 만들 수 있습니다. 이런 해수의 Sr 곡선은 foraminiferal calcite, belemnite guards, ammonite aragonite, atoll carbonates, marine cement을 이용하여 지난 8억 5천만년에 걸쳐 개발되어 왔습니다. (McArthur et al. 2012).

시료의 87Sr/86Sr 비를 측정하여 해수 Sr-곡선에 놓으면, 시료 (해양 미네랄) 의 연대를 알 수 있습니다. 이 방법은 87Sr/86Sr 비에서 장기간 단일 방향성 변동을 가진 기간에 잘 작동합니다. 하지만 기술적으로 지난 6억만년에 작동하기도 합니다. 이 방법은 일백만년의 최대 시간 분해능을 줍니다.

포렌식

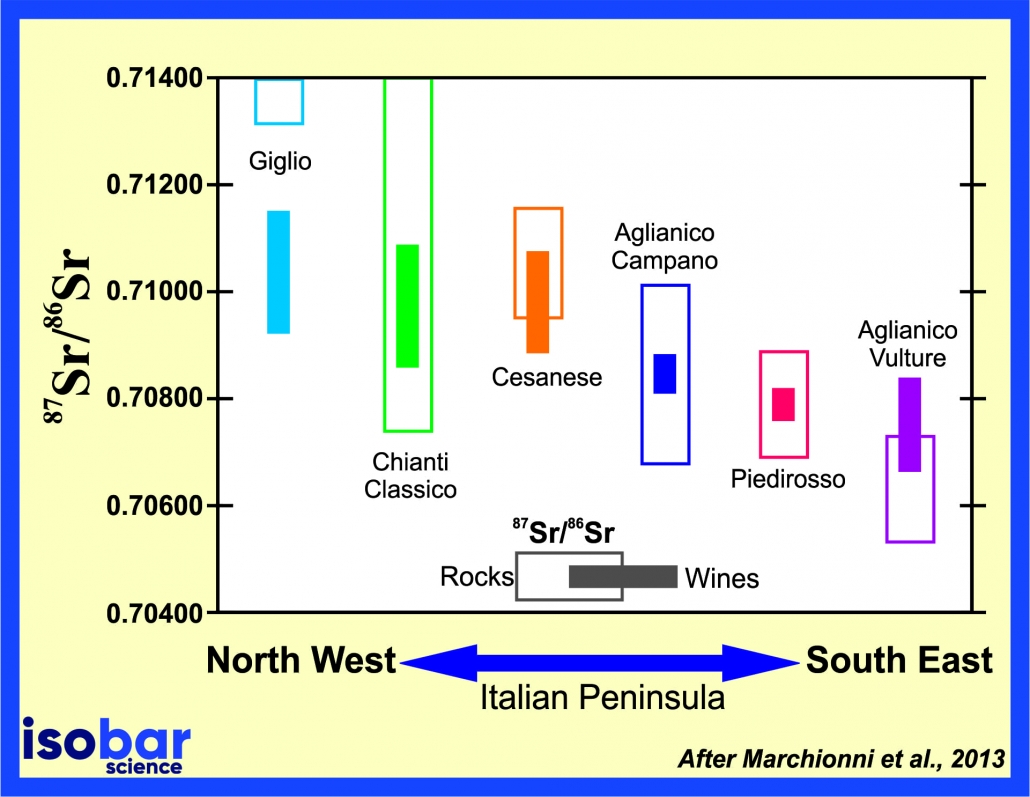

이태리 서로 다른 지역 같은 품종의 포도원들의 지질적 품종 (오픈 박스)와 와인 (채워진 박스)의 87Sr/86Sr 범위. Redrawn from Marchionni et al., 2013.

“우리가 먹는 것이 우리다” 라는 개념은 살아있는 유기체의 동위원소적 지문에 관한 것이라면 사실입니다. 인간, 식물, 동물의 세포들은 87Sr/86Sr의 스트론튬 지문을 포함하여, 각 거주지의 식량과 물의 동위원소적 지문에 영향을 받습니다. 이런 사실들은 사회 각 구성원들의 인종적 백그라운드 연구, 사회의 이주 경로 패턴 추적, 죽은 장소 선정, 식품 사기를 추적하기 위해, 특히 와인 산업에서, 마약의 지화학적 지문에 관한 포렌식 과학에서 아주 성공적으로 쓰이고 있습니다. 이런 기법들은 사람들의 이주 경로, 물자 교류, 이전 문명에 관한 라이프 스타일 특징을 파악하기 위해 고고학자들이 사용하는 것과 유사합니다.

우리 블로그 더 읽기:

정유 산업

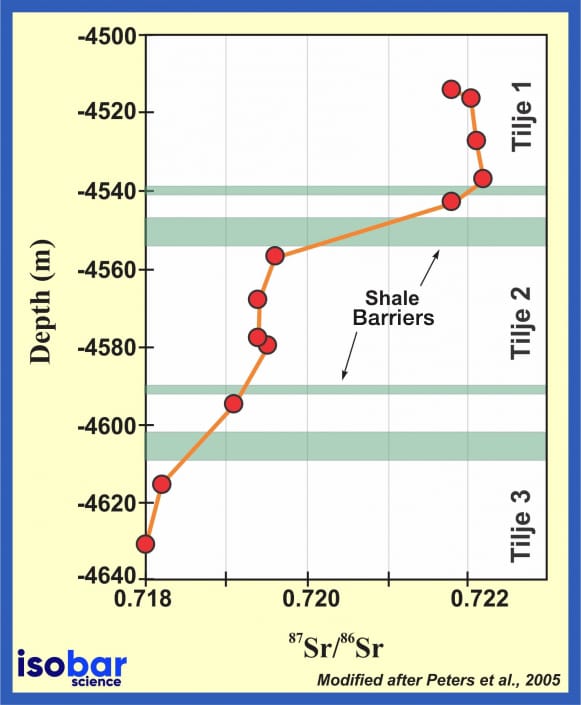

노르웨이 저위 Jurassic Tilje 형성 지역의 오일에 남아있는 소금의 스트론튬 동위원소 비는 세일 층이 오일 저장소를 구획화한 것을 보여줍니다. 일부 층들은 다른 것들과 석유가 섞이는 것의 효과적인 경계를 이룹니다. Modified after Peters et al., 2005.

Sr 지화학적 지문은 오일 산업에 다양하게 적용합니다. 서로 다른 지리학적 형성은 특유의 Sr 동위원소 지문을 보여주기 때문에, 87Sr/86Sr 비는 지리적 단위 및 그들 구획화 효율성 사이에서 오일 이동 및 혼합 연구에 사용하기도 합니다. Sr 동위원소 비는 물 생산 추적 및 동위원소 층서학에 광범위하게 사용되고 있습니다.

참고 문헌

Bentley, R.A., (2006). Strontium isotopes from the earth to the archaeological skeleton: a review. Journal of archaeological method and theory, 13(3), pp.135-187. DOI: 10.1007/s10816-006-9009-x

Capo, R.C., Stewart, B.W. and Chadwick, O.A., (1998). Strontium isotopes as tracers of ecosystem processes: theory and methods. Geoderma, 82(1-3), pp.197-225. DOI: 10.1016/S0016-7061(97)00102-X

Lugli, F., Cipriani, A., Capecchi, G., Ricci, S., Boschin, F., Boscato, P., Iacumin, P., Badino, F., Mannino, M.A., Talamo, S. and Richards, M.P., (2019). Strontium and stable isotope evidence of human mobility strategies across the Last Glacial Maximum in southern Italy. Nature ecology & evolution, 3(6), pp.905-911. DOI: 10.1038/s41559-019-0900-8

Marchionni, S., Braschi, E., Tommasini, S., Bollati, A., Cifelli, F., Mulinacci, N., Mattei, M. and Conticelli, S., (2013). High-precision 87Sr/86Sr analyses in wines and their use as a geological fingerprint for tracing geographic provenance. Journal of agricultural and food chemistry, 61(28), pp.6822-6831. DOI: 10.1021/jf4012592

McArthur, J.M., Howarth, R.J. and Bailey, T.R., (2001). Strontium isotope stratigraphy: LOWESS version 3: best fit to the marine Sr-isotope curve for 0–509 Ma and accompanying look-up table for deriving numerical age. The Journal of Geology, 109(2), pp.155-170. DOI: 10.1086/319243

McArthur, J.M., Howarth, R.J. and Shields, G.A., 2012. Strontium isotope stratigraphy. The geologic time scale, 1, pp.127-144.

Nigro, A., Sappa, G. and Barbieri, M., (2017). Strontium isotope as tracers of groundwater contamination. Procedia Earth and Planetary Science, 17, pp.352-355. DOI: 10.1016/j.proeps.2016.12.089

Peters, K.E., Walters, C.C. and Moldowan, J.M., (2007). The biomarker guide: Volume 1, Biomarkers and isotopes in the environment and human history. Cambridge university press.

Prinos, S.T., Wacker, M.A., Cunningham, K.J. and Fitterman, D.V., (2014). Origins and delineation of saltwater intrusion in the Biscayne aquifer and changes in the distribution of saltwater in Miami-Dade County, Florida (No. 2014-5025). US Geological Survey. DOI: 10.3133/sir20145025